犬の「しつけ」が必要な理由

人と犬が平和に暮らすため

私たち人間が毎日平和に暮らせるのは、皆が決められたルールを守って生活しているからです。人間といっしょに生活するなら、犬も人間社会のルールに従う必要があります。

犬がルールを守れるようにするには、まずは飼い主が犬にルールを教え、犬が覚えるまで訓練してあげることが必要です。

「しつけ」をしないと大変なことになるかも

もし犬の無駄吠えを放置すれば、近所の人とトラブルになりますし、犬が交通ルールを守らなければ、犬が交通事故を引き起こす原因にもなります。また犬の噛み癖を放置すれば、家族や他人を大怪我させてしまうリスクもあります。

小型犬でも、犬の噛む力は人間の3〜4倍はあると言われていますから、犬が本気を出したら大変です。

そうならないためにも、学習能力の高い子犬のときから「しつけ」を行い、きちんとルールを守れる犬に育てましょう。

噛むのを止めさせるには?(対策あり)

「犬の噛む行為を今すぐやめさせたい」

そう考える飼い主さんは多いですし、犬が人の手や部屋にあるものを噛んでボロボロにするとストレスが溜まりますよね。

犬にとって、噛むことはストレス発散や運動不足解消といったプラスの効果がありますが、人間にとっては何のメリットも無い不快な行動と思われがちです。

なので、人と犬が仲良くするためには、犬が人間にとって大切なものを噛まないようにしつけをしておく必要があります。

噛んでしまう理由を知ろう

噛むのをやめさせるには、まず犬がなぜ噛むのか理由を知っておきましょう。理由がわかれば、原因を取り除くことができるので、噛むのをやめさせられるはずです。

噛む理由一覧(対策あり)

- 子犬の歯ぐきがかゆいから(対策:歯固めを与える)

- 本能的な欲求だから(対策:おやつやおもちゃを噛ませて欲求を満たす)

- 運動不足(対策:散歩に行く、ドッグランに行く、家の中で遊んであげる)

- ストレスを感じている(対策:ストレスを発散させる、ストレスの原因を取り除く)

- 防衛本能(対策:しつけをする、犬の社会化をする)

噛む理由その1.子犬の歯ぐきがかゆいから(対策:歯固めを与える)

子犬は歯の生え替わる時期(〜生後8ヶ月ごろまで)に、歯茎がかゆくなります。

子犬が飼い主さんの手など、目の前にあるものを何でも噛んでしまう理由は歯茎のかゆみを紛らわすためです。

この子犬の歯茎のかゆみを無くしてあげる事はできませんが、子犬に「歯固め」を与えておくことで、子犬が自分で歯茎のかゆみを紛らわせるようになります。

「歯固め」があれば、子犬が飼い主さんの手や部屋にあるものを噛んでボロボロにする頻度を減らすことができますよ。

噛む理由その2.本能的な欲求だから(対策:おやつやおもちゃを噛ませて欲求を満たす)

犬の祖先はもともと肉食動物でしたから、自力で食料を得るために、犬は一日中狩りをして生活していました。その名残で、犬は今でも動くもの(獲物)を見ると、自然と身体が反応して噛みつく習性があります。

また、犬が狩りをして暮らしていた時代は歯やアゴを使って動物を捕えていましたし、食事をするときも骨から肉を引き剥がすために噛みついたり、引き剥がした肉をさらに細かく引きちぎって食べるためにも、アゴの力をたくさん使っていました。

そのため、犬は今でも噛む力がとても強い(小型犬でも人間の3〜4倍の力)ですし、犬は噛むことが大好きです。しかし現代の家庭犬が食べているドッグフードはあまり噛まなくても飲み込めてしまうので、犬にとっては物足りないのかも知れませんね。

「もっと、たくさん色んなものを噛んでみたい!」

そんな犬の噛みたい欲求(本能)を満たし、犬を満足させてあげるためには犬用のおもちゃやおやつが必要でしょう。

おもちゃやおやつを噛むことは犬にとってストレス発散や運動不足解消になるので、ほかの余計なものを噛む頻度を減らせるなど、メリットがたくさんあります。

雨で散歩に行けないときや、忙しくてかまってあげられないときのためにも、おもちゃやおやつをいくつか常備しておきたいですね。

噛む理由その3.運動不足(対策:散歩に行く、家の中で遊んであげる)

犬の噛みグセがひどい場合は、運動不足により犬にストレスが溜まっている状態であることが多いです。

逆に、犬の運動不足を解消することができれば、犬の噛みグセは劇的に減らすことができます。

最近、犬の噛みグセがひどくなってきたなと思ったら、散歩の時間を増やしてあげたり、ドッグランに連れていくなどして、犬の運動不足を解消させましょう。

どうしても散歩に行けないときはロープやボールを使い、部屋の中で引っ張り合いっこやボール投げをして遊んであげましょう。

いつでも部屋の中で遊べるように、犬のお口の大きさに合ったロープやボールを用意しておくと安心です。

ボールが小さすぎると誤飲する恐れがあるので、お口のサイズよりも少し大きめのボールを用意しましょう。犬が咥えて運びやすいサイズや形状のボールを選びましょう。

また犬にとってロープが細すぎると、ロープといっしょにお口のふちや中を噛んでしまい出血することがあります。小型犬でもお口の大きい子、中型犬〜大型犬には太めのロープを用意してあげましょう。

噛む理由その4.ストレスを感じている(対策:ストレスを発散させる、ストレスの原因を取り除く)

犬の祖先はもともと群れで暮らしていた動物ですから、犬はひとりぼっちになる事が大の苦手です。

犬にとって、ひとりでの長時間のお留守番や飼い主とのコミュニケーション不足は孤独により不安を感じてしまいますし、退屈によってストレスが溜まるので問題行動(噛む、吠える、粗相など)を起こす原因となります。

犬が不安やストレスを紛らわすために噛んでしまう場合は、もっと犬と接する時間を増やしてあげましょう。

どうしても長時間のお留守番をさせるときは、犬がひとりでも遊べるようにおもちゃやおやつを用意しておき、出かける直前に犬に与えましょう。

犬がおもちゃで遊んだりおやつを噛むことは、ストレス発散や運動不足の解消などプラスの効果がたくさんあります。

また、犬がおもちゃやおやつに夢中になっていれば犬に気づかれることなく出かけられるので、お互いにストレスを感じなくてすみますし、お留守番中も犬が退屈したり不安になりにくいので、ほかの余計なものを噛む可能性を減らせます。

噛む理由その5.防衛本能(対策:しつけをする、犬の社会化をする)

犬は自分の身やテリトリーを守るために、人間や相手の犬に対して噛み付くことがあります。

この場合、犬を叩いたり大声を出したりすることは絶対にやめましょう。叩いてしまうと、犬の噛みグセがもっとひどくなりますし、大声をだしてしまうと犬は遊んでもらっていると勘違いをして噛みグセがさらにひどくなってしまいます。

噛むのをやめさせるには犬が噛んだ直後に「あっ!」と言って、飼い主は犬のいる部屋から退室しましょう。これを何度も繰り返すことで、犬は「噛んだら飼い主さんがいなくなってしまう」と学習するので、だんだん噛むことをしなくなります。

噛む犬の対策グッズ

- 金属製のゲージ(屋根付き)

- おもちゃ(歯固め)

- おやつ

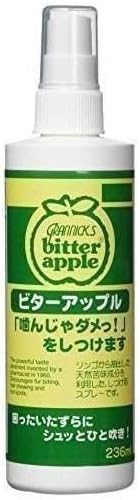

- 舐めると苦いスプレー

1.金属製のゲージ(屋根付き)

木製のゲージはオシャレですしインテリアにも馴染みやすいので人気がありますが、子犬を迎えるために用意するゲージとしてはオススメできません。

子犬は歯が変え変わるとき(生後8ヶ月ごろまで)、歯茎が「むずがゆく」なるので、それを紛らわすために目の前にあるものを何でも噛んでボロボロにしてしまいます。それはゲージも例外ではありません。

木製のゲージは子犬が噛むのにちょうど良い硬さですし、子犬はゲージの中に閉じ込められていると退屈でストレスが溜まるので、ストレスを発散するためにも必ずゲージを噛んでボロボロにします。

どうしても木製のゲージを使いたい場合は、成犬になって犬の噛みグセが落ち着いてからにしましょう。

最初から金属製のゲージを用意すれば、子犬に噛まれてもボロボロになりませんし、丈夫で長く使えるので経済的ですよ。

また、犬がゲージから脱走して部屋にあるものをボロボロにしたり、誤飲することを防ぐためにも金属製の屋根付きゲージを用意しましょう。とくにゲージの中にクレートを置く場合は犬がクレートを踏み台にして脱走するので、必ず屋根付きのゲージを用意しましょう。

トレー付きのゲージは犬の排泄物による汚れや爪によるキズから床を守ってくれますし、掃除もラクなのでオススメですよ。

2.おもちゃ

犬は「噛むこと」が大好きですし、犬にとって「噛むこと」はストレス発散や運動不足の解消などたくさんのメリットがあります。

また、おもちゃで遊ばせたりおやつを噛ませることで犬は体力を消耗するので、ほかの余計なものを噛んでしまう可能性を減らせます。

雨で散歩に行けないときや、忙しくてかまってあげられないときのためにも、おもちゃやおやつはいくつか常備しておきましょう。

犬のお口のサイズよりも小さいおもちゃやおやつを与えてしまうと、誤飲してノドに詰まらせる危険性があります。犬のお口の中にすっぽり収まらないよう、少し大きめのおもちゃやおやつを選んであげましょう。

3.おやつ

おもちゃは飽きてしまった、または、おもちゃには興味がないわんちゃんには、美味しい香りのついた「おやつ」を与えましょう。

犬が「おやつ」に夢中になっているうちは、ほかの余計なものを噛む可能性は低いでしょう。

犬の誤飲を防ぐためにも、食べ進んで小さくなったおやつは取り上げましょう。

また、おやつの食べ過ぎは主食のドッグフードを食べなくなる原因となりますし、犬の健康にも良くないので、あげ過ぎには十分注意しましょう。

また、油分の多いおやつは犬の消化器官の負担となりやすく、急性膵炎など病気の原因にもなります。とくに動物の骨や肉をそのまま乾燥させたタイプのおやつは、油分がかなり多く含まれている可能性がありますので、あげ過ぎには十分注意しましょう。

また、硬すぎるおやつは犬の歯が折れてしまう原因となります。牛や馬のヒズメ(蹄)、鹿の角、動物の骨、ヤクチーズのような硬いおやつはなるべく与えないようにしましょう。とくに小型犬の歯はもろく折れやすいので注意が必要です。

牛皮でできた骨ガムなら、ほどよい硬さなので長持ちしますし、犬の歯が折れてしまう可能性は極めて低いので安心して与えられますよ。

4.舐めると苦いスプレー

犬に噛んでほしくないものに、苦い味のスプレーを吹きかけましょう。すると、犬が噛んだときに苦味を感じるので、それ以上は噛まなくなります。

苦味成分はりんごから作った天然由来のものなので、犬が舐めても身体に害はありませんし、無色透明の液体なので部屋が汚れることもなく安心して使えます。

しかし、効果があるのはスプレーした直後だけで、時間の経過とともに効果は失われます。

5.口輪

口輪を長時間使うことは、犬のストレスからくる体調不良にもつながりますので、あくまで時間を限定して使いましょう。

口輪の効果をしっかり得るためには、サイズ選びが重要となります。犬のマズルを適度に締めつけられるように、少し小さめのサイズを選びましょう。

噛み癖のある犬が動物病院やトリミングサロンを利用するためにも、口輪の装着が必要です。

トイレの失敗をなくすには?(対策あり)

トイレのしつけのポイント

- トイレグッズを用意しよう

- 子犬から目を離さないこと

- 排泄のタイミングを見逃さないこと

- 成功したら2秒以内におやつをあげよう

- 叱らないこと

- おしっこ臭を除去しよう

- ラグマットは撤去しよう

- トイレを清潔に保つこと

- トイレは静かな場所に設置すること

- トイレは寝床から離すこと

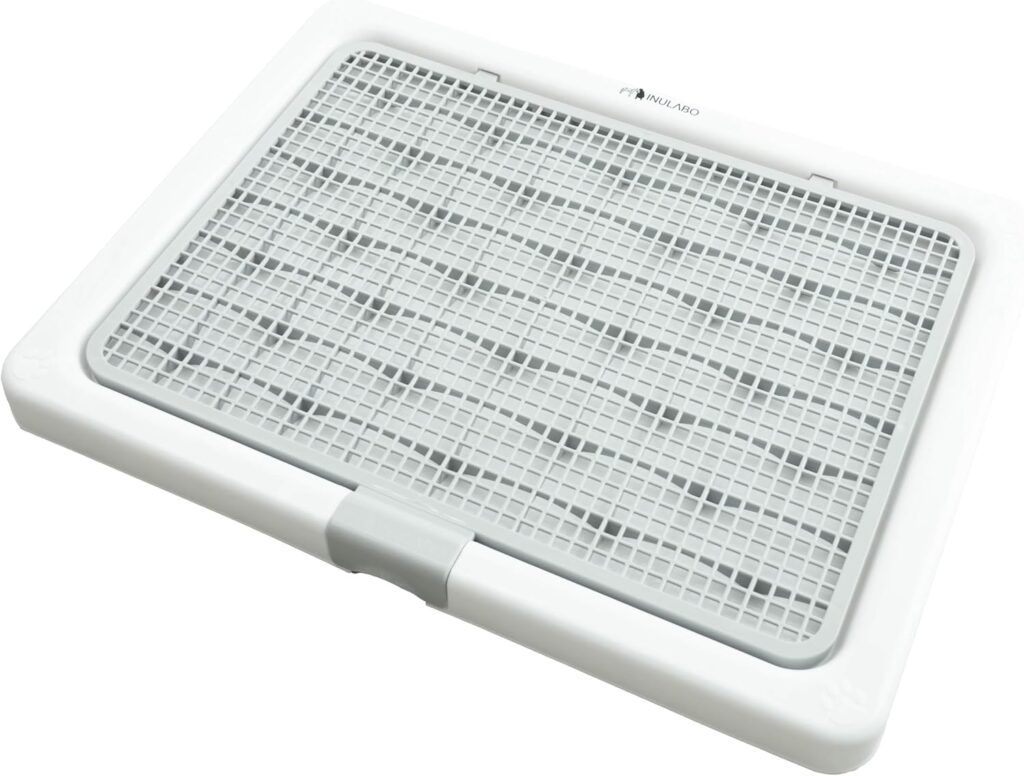

- 高床式のトイレを使おう

1.トイレグッズを用意しよう

犬が正しいトイレの場所を覚えやすいよう、まずは犬の生活環境を整えてあげましょう。

犬は人間の言葉をほとんど理解できませんから、無理やり言うことを聞かせようとしても犬には伝わりません。なので、飼い主は犬の行動パターンをよく観察しながら、先回りしてフォローしてあげることで、犬のトイレの失敗を減らし成功へと導いていきましょう。

トイレトレーニングに必要なグッズ

- ゲージ(サークル)

- トイレ

- シーツ

- ベッド

犬を迎えたその日からトイレトレーニングを開始できるように、グッズは前もって用意しておきます。

トイレとベッドの距離が近すぎると犬にとってストレスになりますから、広めのゲージを用意してベッドとトイレは30cm以上離して置けるようにしましょう。

長時間お留守番させる予定があるなら、さらに広めのゲージを用意してベッドとトイレは50cmくらい離しておけると、犬にとってストレスが少ないでしょう。

トイレトレーの大きさは、犬の身体の大きさの2〜3倍を目安に選びましょう。トイレが小さいと、オシッコがはみ出てしまう原因となります。小型犬でも、ダックスのように胴が長い場合は大きめのトイレが必要です。犬がトイレの中でくるくる回れる程度の大きさが良いでしょう。

正しいトイレの場所にシーツだけを置くことは、犬が噛みちぎって誤飲する危険性もあるのでやめましょう。

トイレトレーを使うことで、床とトイレとの間に段差ができますから、犬が正しいトイレの場所を覚えやすくなります。

もし大きいトイレを使う場合でも、トイレシーツは小さめのサイズ(レギュラーサイズ)を用意して、トイレトレーに2枚並べてセットするのがオススメです。そのほうが、汚れたときに片方のシーツだけを交換すれば良いので経済的です。

ゲージの中に置くためのベッドは、犬が噛んでボロボロに破壊してしまう可能性が高いので、飼い主の心理的ダメージを最小限に抑えるためにも、安物にしましょう。100円ショップに売っているクッションを使い捨てにするのもオススメです。

ベッドのかわりに、家にある大きめのタオルや、小さめの毛布でも代用できます。

2.子犬から目を離さないこと

子犬から目を離すときは必ずゲージの中に入れておくようにし、ゲージの外で粗相させないようにしましょう。

子犬をフリーにした状態で目を離してしまうと、部屋のあちこちで粗相をすることになりますから、部屋中に排泄物のニオイが付いてしまいます。

そうなると掃除をするのが大変ですし、犬は排泄物のニオイがするところをトイレだと考えるので、少しでもニオイが残ってしまうと子犬はまた同じ場所で粗相を繰り返します。

犬がトイレを覚えるまでは、必ずゲージの中にトイレとベッドを置き、毎日トイレトレーニングを行いましょう。

どうしても粗相してしまうなら、部屋全体にトイレシーツを敷き詰めましょう。見た目があまり良くないですが、部屋に排泄物のニオイが付いてしまい犬がトイレを覚えられなくなるよりはマシです。

小さめのトイレシーツをたくさん用意し、汚れたシーツだけを交換しましょう。

汚れたシーツをそのままにしておくと、犬がまた同じ場所で粗相をする原因となりますから、少しでも汚れたらすぐに新しいシーツと交換しましょう。

3.排泄のタイミングを見逃さないこと

犬の寝起きの直後や、食後、水を飲んだ後、運動した後、においを嗅いだり、そわそわしてトイレを探しているときなど、犬が排泄しそうなタイミングでトイレに誘導します。

このとき、「トイレ」や「オシッコ」「シーシー」などと掛け声をかけてあげると、犬は排泄がスムーズに出来るようになります。(掛け声は、犬が覚えやすいように毎回同じ言葉にします)

犬が排泄するまで、絶対に目を離さないようにしましょう。

4.成功したら2秒以内におやつをあげよう

トイレが成功したら、2秒以内におやつをあげて思いっきり褒めます。

排泄物を片付けてからでは、犬はトイレが成功したご褒美だと理解できませんので、成功した直後(2秒以内)にリアクションすることが大切です。

褒めるときは「いいこ」「おりこう」「えらい」などと、はっきりと声に出して大げさに褒めます。

トイレが成功するたびにおやつをあげて褒めることで、犬は「トイレで排泄すると良いことがある」と学習し、自分からトイレで排泄するようになります。

ご褒美のおやつは、いつも主食としてあげているドッグフードでも良いですが、さらにご褒美の効果を高めるためには「香りの強い特別なおやつ」を用意しましょう。

おやつは小さくカットされたものだと食べ過ぎを防ぐことができますし、犬が一口で食べられるサイズなのでしつけをテンポよく行うことが出来ます。

トイレが成功したとき、すぐにおやつをあげられるように、腰に付けるタイプのポーチにおやつを入れておきましょう。

5.叱らないこと

犬がトイレを失敗しても、叱ってはいけません。

叱ってしまうと、犬は「排泄自体がしてはいけない悪いことなのだ」と勘違いをします。犬が勘違いをしてしまうと、犬は物陰に隠れてトイレをしたり、うんちを隠すために食糞するようになります。

犬の勘違いを防ぐためにも、犬が粗相したときは一切リアクションせずに、無表情で速やかに掃除をし、何事もなかったかのように振る舞いましょう。

6.おしっこ臭を除去しよう

まだトイレの場所を覚えていないとき、犬は鼻を使ってニオイでトイレを探します。

犬は嗅覚が発達しているため、ソファやラグマットに少しでも排泄物のにおいが残っていれば、犬は「ソファやラグマットがトイレだ」と考え、排泄をします。

つまり、トイレ以外の場所から排泄物のニオイを完全に除去できなければ、犬はまた同じ場所で粗相を繰り返すことになります。

しかし、おしっこが布製のソファやラグマットに染み込んでしまった場合、いくら掃除を頑張ってもなかなかニオイが消えませんよね。

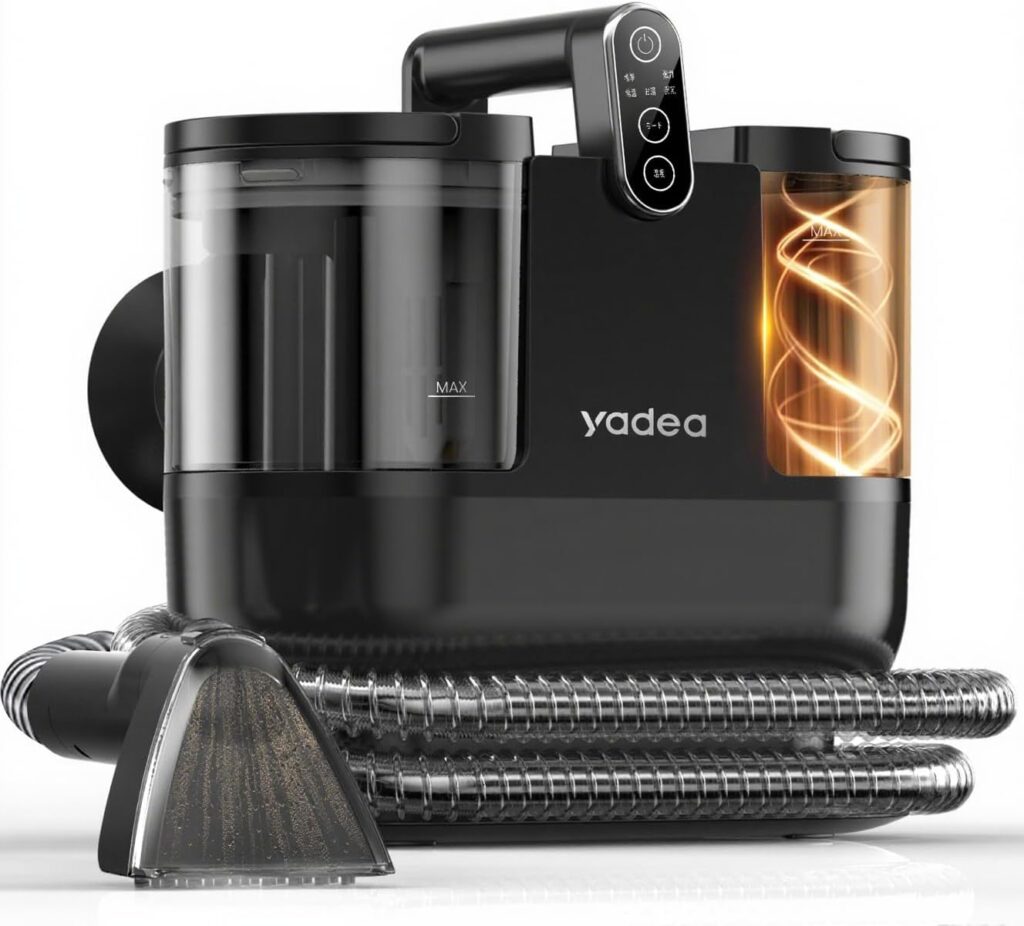

そんなときは、犬が正しいトイレの場所を覚えるまで、いったん犬のいる部屋からソファやラグマットを撤去してしまうのが一番手っ取り早いですが、もし事情があって撤去できない場合は、リンサークリーナー(カーペット洗浄機)などを使い、ソファやラグマットに付いてしまったニオイを完全に除去しましょう。

リンサークリーナー(カーペット洗浄機)は、布製のソファやラグマットに染み込んだ水分汚れを除去することが得意な生活家電です。

リンサークリーナーは犬のおしっこだけでなく、ジュースやコーヒーをこぼしたときや、お子様がお漏らししたときにも使えるので、ワンちゃんやお子様のいるご家庭では大活躍しますよ。

リンサークリーナーを活用することで掃除がラクになりますし、布製品の奥まで染みてしまった汚れでも強力な吸引力で吸い取ってくれるので、汚れだけでなくニオイまで除去してくれる優れものです。

車のシートの汚れも、リンサークリーナーがあればキレイにできますよ。

リンサークリーナーで汚れを吸い取ったあとに消臭スプレーを使い、徹底的に消臭しましょう。

7.ラグマットは撤去しよう

犬は、柔らかい場所で排泄したがります。なので、トイレのそばにラグマットなどの柔らかいものを置くのは禁止です。

もし一度でもラグマットで粗相してしまうと、掃除してもなかなかニオイが取れませんから、犬が同じ場所(ラグマット)で粗相を繰り返すという悪循環におちいります。

どうしてもトイレのそばに柔らかいものを置きたい場合は、クッションマットのように撥水性が高く、掃除が簡単なものにしましょう。

しかし、犬のいる部屋でジョイントマットなど、マット類を使うときの注意点があります。

犬がマットの継ぎ目や端っこでおしっこすると、マットの裏側と床の間におしっこが溜まることがあります。

発見が遅れると床が痛みますし、犬が粗相を繰り返す原因にもなります。

犬のいる部屋にマットを敷く場合は、裏側におしっこが染みてないか定期的に確認しましょう。

8.トイレを清潔に保つこと

犬はキレイ好きなので、汚れたトイレでは排泄をしない子もいます。その場合、わざとトイレの外で排泄をします。

トイレを清潔に保っておくことで、犬のトイレの成功率は上がりますから、こまめにトイレ掃除・シーツの交換をしましょう。

忙しくてトイレ掃除・シーツの交換がなかなか出来ない場合は、ペットシーツを高性能なものに変更しましょう。厚手のシーツならオシッコが広がりにくく、トイレを清潔にキープできます。

大きいトイレトレーを使っている場合でも、シーツは小さいサイズ(レギュラーサイズ)のものを2枚並べて使うのがオススメです。そのほうが、シーツが汚れたときに片方のシーツだけを交換すれば良いので経済的です。

それでもトイレが汚れてしまう場合は大きめのトイレに変更するか、トイレの数を増やすことでトイレの面積を増やしましょう。

9.トイレは静かな場所に設置すること

犬のトイレを玄関や廊下、ドアのそば、窓のそばなど、人が通る場所や物音がする場所に置くことはやめましょう。

犬はもともと野生動物なので、排泄をするときは敵に襲われないよう周囲を警戒します。そのため、犬のトイレを人がよく通る場所や物音がする場所に設置してしまうと、犬は安心して排泄することができないのでそのトイレを使わなくなります。

ですので、犬のトイレの設置場所は部屋のすみっこなど、静かで人の動線から外れた場所にしましょう。

また、犬は排泄中の無防備な姿を飼い主に見守ってもらうことで安心できるようです。また、人の目の届きやすい場所にトイレを設置することで、トイレの汚れに気が付きやすく掃除がしやすいというメリットもあります。

このような理由から、犬のトイレを設置するなら家族の皆が集まるリビングが一番オススメですよ。

10.トイレは寝床から離すこと

犬はキレイ好きなので、自分の寝床のそばで排泄することをイヤがります。犬が野生だったころは、排泄をするためにわざわざ自分の巣(寝床)から離れた場所まで移動していたくらいですから、今でもその習性が残っているのでしょう。

なので、犬にとってトイレとベッドが近すぎることはストレスになりますし、トイレで排泄しなくなる原因にもなります。

ゲージの広さは、ベッドとトイレを30cm以上離しておけるものを用意しましょう。

長時間、お留守番させるなら広めのゲージにして、ベッドとトイレを50cmくらい離しておけると安心です。

11.高床式のトイレを使おう

犬がトイレをしたあと、トイレのまわりが濡れていたり、犬の足裏が濡れていたことはありませんか?

犬がトイレに乗ったとき、犬の足裏の毛が伸びていると、足裏の毛がオシッコを吸ってビチャビチャになります。そのまま犬がトイレから出ると床におしっこスタンプが押され、部屋が汚れてしまいます。

高床式のトイレなら、犬のおしっこスタンプを防げるので部屋が汚れません。

また、犬は足裏の感触をたよりにトイレを探すので、段差があることでトイレの場所を覚えやすくなります。高床式トイレは通常のトイレよりも高さがあるので、犬が正しいトイレの場所を覚えやすくなりますよ。

サイズはS、M、XL、XXL、それぞれ3色展開です。メッシュが割れにくいので体重の重い大型犬でも安心して使えます。

トイレを成功させるためのグッズ

- ゲージ(サークル)

- トイレ

- シーツ

- トイレに誘導するためのスプレー

- リンサークリーナー(カーペット洗浄機)

1.ゲージ(サークル)

まだトイレを覚えていない犬をフリーにしたまま放置することは絶対にやめましょう。

目の届かないところで犬をフリーにしてしまうと、部屋のあちこちで粗相をすることになり、部屋中に排泄物のニオイが付いてしまう原因となります。

犬はニオイをたよりにトイレを探すので、トイレ以外の場所に排泄物のニオイが付いてしまうと、犬は正しいトイレの場所を覚えられなくなります。

犬から目を離すときは、必ず犬をゲージの中に入れておき、毎日欠かさずにトイレトレーニングを行いましょう。

2.トイレ

トイレのサイズは、犬の身体の大きさの2〜3倍を目安に選びましょう。犬がトイレの中でくるくる回っても落っこちない程度の大きさが理想です。トイレが小さすぎるとおしっこがはみ出したり、犬がトイレの場所を覚えない原因となります。

シーツだけを床に置いておくと、犬がシーツを噛みちぎって誤飲する恐れがありますし、噛みちぎってしまうと犬がトイレの場所を覚えられません。

また、犬は足裏の感触を頼りにトイレを探す習性があるので、床とトイレの間に段差をつけてあげることで、トイレの場所を覚えやすくなります。

犬のためにも、必ずカバーがついたタイプのトイレトレーを使ってあげましょう。

それでもトイレの場所を覚えられない場合は、トイレをゲージやブックエンドで囲っておきましょう。犬が「よいしょ」と囲いをまたいでからでないとトイレに入れないようにすることで、犬はトイレの場所を覚えやすくなりますし、トイレから排泄物がはみ出てしまうことも減ります。

3.シーツ

シーツは、基本的にはトイレにセットして使うものですが、どうしても粗相してしまう場合は部屋の全体にシーツを敷き詰めてしまいましょう。

シーツは小さめのサイズ(レギュラーサイズ)をたくさん用意して、少しでも汚れたらすぐに新しいシーツと交換します。

また子犬の場合、一度にするオシッコの量は少なくても回数が多いので(生後2か月だと一日20回くらい)、大きいサイズのシーツを汚れるたびに交換するのはもったいないです。

しかし、もったいないからといって汚れたシーツをそのままにしておくと、犬がまた同じ場所で粗相を繰り返すので、いつまでたってもトイレを覚えることができません。

シーツはためらうことなく新しいものに交換できるように、小さめのサイズ(レギュラーサイズ)をたくさん用意しましょう。

4.トイレに誘導するためのスプレー

まだトイレの場所を覚えていない犬は、鼻を使ってニオイでトイレを探します。

このスプレーをトイレシーツに吹きつけておけば、犬は正しいトイレの場所をニオイで見つけることができるので、トイレを覚えやすくなります。

5.リンサークリーナー(カーペット洗浄機)

すでにラグマットやソファなど、犬が同じ場所で粗相を繰り返している場合は、今すぐ犬のいる部屋からラグマットやソファを撤去しましょう。

もし、事情があって撤去することが出来ない場合は、ニオイの除去を徹底的に行う必要があります。

ニオイが消えない限り、犬は「ソファやラグマットがトイレだ」と考えるので、永遠に同じ場所で粗相を繰り返すことになります。

リンサークリーナーを活用すれば掃除がラクになりますし、奥まで染みたおしっこをしっかり吸い取ってくれるので、ニオイを残しません。

100°Cの蒸気が出るタイプなら、熱の力でより強力にオシッコのニオイを除去することができます。

犬がうるさい 黙らせるには?(対策あり)

「うるさい犬をすぐにでも黙らせたい」

そう考える人は多いですし、犬の鳴き声はご近所迷惑になりますから、飼い主として放置することは絶対にできません。

犬の気持ちを理解することも大切

しかし犬も無意味に吠えているわけではなく、理由があって吠えています。なぜ吠えているのか、理由が分かれば犬のムダ吠えを無くせるかも知れません。

吠えてしまう理由一覧(対策あり)

- 要求吠え(対策:無視をする)

- 警戒吠え(対策:犬が安心して過ごせるように環境を整える)

- ストレス吠え(対策:犬のストレスの原因を取り除く)

- 不安吠え(対策:散歩に行き、疲れて寝てもらう)

- 興奮吠え(対策:スワレやマテで落ち着かせる)

- 遠吠え(対策:犬のストレスを取り除く)

吠えてしまう理由その1.要求吠え(対策:無視をする)

犬は「吠えればご飯がもらえる」「吠えれば散歩に連れて行ってもらえる」のように、吠えれば自分の思い通りになると知ってしまうと、要求が通るまで吠え続けます。

要求吠えをやめさせるには、徹底的に無視をすることが効果的です。中途半端な無視では効果が無いので、家族全員で徹底的にやることが大切です。犬が要求吠えしている間は、犬のほうを見たり、犬と視線を合わせたり、犬の名前を呼ぶことも禁止です。

もし犬が吠えるのをやめても5分以上は無視を続けましょう。吠えるのを止めたからといって、すぐにかまったり要求をかなえてしまうと、犬はまた吠えることになります。

吠えてしまう理由その2.警戒吠え(対策:犬が安心して過ごせるように環境を整える)

「家のインターホンが鳴ったとき」「窓の外で物音がしたとき」など、犬が侵入者に警戒して吠えるのは本能なので、これをやめさせるのは難しいでしょう。犬は、吠えることで侵入者の存在を仲間(飼い主)に知らせ、なわばり(家)を守ろうとしてくれています。

犬が、窓の外や玄関に向かって吠えてしまう場合は、窓から外が見えないようにカーテンで目隠しをしたり、通路にゲートを設置して犬が窓のそばや玄関まで行けないようにしましょう。

また、犬のゲージを窓から離れた快適な場所に設置し、ゲージの中で過ごさせることで犬の警戒吠えを大幅に減らせるかもしれません。

また、窓が開いていると犬の警戒吠えがひどくなりますし、窓から犬の鳴き声が漏れてしまうので近所迷惑になります。

犬が吠えているときや、犬だけでお留守番させるときは、必ず窓を閉めましょう。

散歩中に犬や人間に向かって吠えてしまう犬は「社会化」が足りていません。もっとたくさんお出かけをして、犬を外の世界の刺激に慣れさせつつ、吠えさせないためのしつけを行いましょう。

吠えてしまう理由その3.ストレス吠え(対策:犬のストレスの原因を取り除く)

犬はストレスが溜まっていると、ムダ吠えをしやすくなります。犬のストレスが溜まる理由はさまざまですが、主に運動不足、環境の変化、飼い主とのコミュニケーション不足などがあります。

ほとんどの場合、犬の運動不足さえ解消してあげれば、ストレス吠えは大幅に減らすことが出来るはずです。どんな犬でも、運動させて疲れれば静かになります。

毎日の散歩だけで足りない場合は、ドッグランに連れて行ったり家の中でボール遊びをしたりして、犬の運動不足を解消してあげましょう。

また、犬がひとりのときでもストレス発散や運動不足解消ができるように、おもちゃやおやつを用意しておくことも大切です。

犬が環境の変化によるストレスを抱えている場合は、犬の不安を取り除いてあげることでムダ吠えを減らせるかも知れません。

最近、引っ越しをして住む場所が変わったり家族構成が変わったりした場合は、犬が孤独による不安やストレスを抱えている可能性が高いです。

犬のメンタルをケアするためにも、犬と接する時間を増やしたり積極的にコミュニケーションを取るように心がけ、犬を安心させましょう。

犬は飼い主とのスキンシップや心の触れ合いを求める寂しがりやの動物ですから、飼い主とのコミュニケーション不足は犬を不安にさせ、ストレス吠えがひどくなる原因となります。

仕事などが理由であまり犬にかまってあげられない場合は、休日に埋め合わせをして犬を安心させましょう。

吠えてしまう理由その4.不安吠え(対策:散歩に行き、疲れて寝てもらう)

飼い主が出かけようとすると吠える場合は、「分離不安症」の可能性があります。

このように、犬が飼い主の不在に不安を感じて吠えている場合、犬は飼い主が出かけた直後〜飼い主が帰宅するまで吠え続けている可能性があります。こうなってしまうと近所迷惑ですし、対策が必要です。

対策としては、犬を留守番させる直前に長めの散歩に連れて行くことが一番オススメです。犬を運動させて疲れさせれば、犬は留守番中寝て過ごすことになるので、吠えて近所迷惑になることはありません。

また、犬を留守番させるときは自宅の窓をすべて閉め、犬が窓のそばに行けないようにゲージに入れてから出かけましょう。こうすることで、もし吠えてしまっても窓から鳴き声が漏れることを防げます。

吠えてしまう理由その5.興奮吠え(対策:スワレやマテで落ち着かせる)

飼い主が帰宅したときなど、犬が嬉しさのあまり興奮して吠えることがあります。犬が喜ぶ姿は可愛いですが、時間帯によっては近所迷惑になるのでやめさせましょう。「おすわり」「まて」などのコマンドで指示を出し、犬を落ち着かせることで吠えるのをやめさせます。

吠えてしまう理由その6.遠吠え(対策:犬のストレスを取り除く)

犬が遠吠えをする理由はさまざまですが、現代の家庭犬ではストレスから遠吠えをすることが多いようです。犬の遠吠えをやめさせるには、運動不足を解消してストレスを発散させてあげたり、犬の不安を取り除いてあげることが大切です。

犬がうるさいとき黙らせるためのグッズ

- 音が出るスプレー

- 低周波を出す首輪

- 口輪

1.音が出るスプレー

犬が吠えたら、音が出るスプレーを噴射し、犬をビックリさせましょう。

犬が吠えるたびにスプレーを使うことで、犬は「吠えると嫌なことが起こる」と学習します。

すると犬は吠えるのをためらうようになり、最終的には吠えなくなることが期待できます。

スプレーを噴射するときは、使っているところを犬に見られないようにしましょう。

2.低周波を出す首輪

こちらは、犬が吠えるとセンサーが犬の鳴き声に反応して低周波を出す首輪です。

犬は吠えるたびに首に低周波を感じることになるので「吠えたら首が気持ち悪くなる」と学習します。

すると犬は吠えるのをためらうようになり、最終的には吠えなくなる効果が期待できます。

9色のかわいい色から、愛犬に似合う色を選べます。

しかし、この首輪には大きな問題点があります。

それは、近くにいる別の犬が吠えてもセンサーが反応し、低周波を出してしまうことです。

3.口輪

うるさいからと言って、犬に口輪を一日中つけっぱなしにするのはかわいそうですし、ストレスからくる犬の体調不良の原因となります。

口輪を使うのはどうしても吠えてほしくないときだけにするなど、時間を限定して使いましょう。

口輪の効果をしっかり得るためには、サイズ選びが重要となります。犬のマズルを適度に締めつけられるように、少し小さめのサイズを選びましょう。

犬のしつけを成功させるためのポイント

- 子犬をお迎えした当日から「しつけ」を始めよう

- おやつを使って犬の気を引こう

- 短時間でも毎日続けること

1.子犬をお迎えした当日から「しつけ」を始めよう

子犬は、成犬よりもはるかに学習能力が高いので、子犬のうちに「しつけ」をすれば短期間で効率よく身につきますし、子犬のときに身についたことは成犬になっても忘れにくいと言われています。

「子犬がまだ小さいから、しつけをするのは子犬が大きくなってから」

なんて考えがもしあったら、その考えは今すぐ捨ててください。学習能力がとても高いボーナスタイムを、何もせずに過ごしてしまうのは本当にもったいないです。

子犬は好奇心旺盛で怖いもの知らずな性格のため、新しいことを受け入れることに抵抗がありませんので、ストレスなくトレーニングを行うことができます。

また、子犬をお迎えした当日からトレーニングを行うことで、子犬に間違った習慣や好ましくないクセが身につくのを未然に防ぐことが出来ます(とくにトイレトレーニングは迎えた初日から行うことがとても大切)。

また子犬を迎えたなら、できるだけ早い時期から(生後2か月〜)子犬をたくさんお出かけさせて、外の世界の刺激に慣れさせましょう。

子犬のうちに(生後2か月〜生後8か月のあいだに)どれだけお出かけ出来たかによって犬の未来が決まると言っても良いくらい、犬にとって子犬時代のお出かけは重要な意味を持つものです。

とはいえ、子犬はまだ体調が不安定ですし免疫力も無いので、地面を歩かせることは出来ません。

子犬を感染症のリスクから守るためにも、必ずペットカートやキャリーバッグを用意し、子犬をカートやバックから出さない状態でお出かけしましょう。

また、長時間のお出かけは子犬の免疫力を低下させ、子犬が体調を崩す原因となります。子犬のお出かけは短時間で切り上げることを徹底しましょう。

2.おやつを使って犬の気を引こう

「言うことを聞けばおやつがもらえるかも?」と犬に期待を持たせることが大切です。おやつを使うことで「しつけの訓練は楽しい」と犬に思わせて、しつけの成功率を上げていきましょう。

最終的にはおやつ無しでも言うことを聞けるのが理想ですが、最初はおやつで釣りましょう。

ご褒美おやつは、小さくカットされたものを選びましょう。そのほうが食べ過ぎを防げますし、訓練をテンポよく行うことができます。

ご褒美おやつは、ふだん与えているドッグフードでも良いですが、犬の気を引くためには香りの強いおやつが良いでしょう。

しつけが成功したら、2秒以内におやつをあげて、思いっきり褒めてあげましょう。犬は、しつけが成功してからおやつが貰えるまでに時間差があると、おやつがしつけのご褒美だと理解することができません。

腰に付けるタイプのポーチにオヤツを入れておくと、しつけが成功した時すぐにおやつを取り出せて便利です。

3.短時間でも毎日続けること

犬の集中力は短時間しか持ちません。なので、短時間でも毎日継続してトレーニングしてあげるほうが効果的でしょう。