そもそもアレルギーとは

私たち人間もそうですが、動物の身体には細菌・ウィルス・寄生虫などから身体を守るために「免疫」という仕組みがそなわっています。

この「免疫」の働きが異常を起こすと、くしゃみ、発疹(かゆみ)、呼吸困難などの症状が出ます。この状態を「アレルギー」といいます。

アレルギーを治す薬はある?

アレルギー(免疫の過剰反応)を無くすことは不可能ですし、そのような薬もありません。

アレルゲンを除去できれば、アレルギー症状は出ない

アレルギー症状の原因となっている物質(アレルゲン)を犬の身体の中から除去できれば、アレルギー症状は出なくなります。なので愛犬がアレルギー体質の場合は、愛犬のまわりから「アレルゲン」を徹底的に取り除いてあげましょう。

アレルゲンを特定しよう

愛犬のまわりから「アレルゲン」を取り除くためには、愛犬にとっての「アレルゲン」が何なのか特定しておく必要があります。

犬のアレルギーの種類

犬が発症する3大アレルギーは、「アトピー性皮膚炎」「食物アレルギー」「ノミアレルギー」です。中でもいちばん多いのは、ハウスダストや花粉(環境)が関与するアトピー性皮膚炎で、次に多いのは食物アレルギーです。ノミアレルギーは季節や地域によって発症のしやすさが変わります。

いずれも、主な症状は「かゆみ」ですが、アレルギーの種類によって症状や対策は異なります。

アトピー性皮膚炎について

症状

「強いかゆみ」が特徴

アトピー性皮膚炎では、犬の眼や口の周り、耳、四肢などに「強いかゆみ」と「赤み」が出ます。また、アトピー性皮膚炎は症状がすぐに治ることはありません。長期間にわたり症状が出続けることが多く、もし一時的に症状が治っても、すぐに再発を繰り返します。

子犬のときから発症する

アトピー性皮膚炎は、子犬のときから発症することがほとんどです。アトピー性皮膚炎の原因は生まれつきの体質(遺伝)なので、一生付き合って行くしかありません。

「かきむしり」が止まらない

犬は「かゆみ」を我慢できないので、身体を舐めたり噛んだりします。放置すると皮膚をかきむしり、どんどん悪化します。

症状が進行すると慢性的な皮膚炎により皮膚が厚くガサガサになります。また、脱毛や腫れが見られたり、耳から悪臭がしたりします。「頭を振る」などの行動が見られたら、アトピー性皮膚炎により外耳炎を引き起こしている可能性があるので注意しましょう。

対策・治療方法

アトピー性皮膚炎は治療がむずかしい病気です。 かゆみや炎症を抑えるために、さまざまな方法を組み合わせて治療を行います。一般的な治療(食事療法・シャンプー療法・抗炎症薬・免疫抑制剤・抗菌薬・減感作療法など)に良い反応があり、大きな副作用がなければそのまま経過観察します。完治できる治療方法や薬がないので、症状を悪化させないよう気をつけるしかありません。

部屋を清潔に保つことが大事

アトピー性皮膚炎とは、環境中のアレルゲン(ダニ、カビ、花粉など)が犬の体内に侵入し、免疫システムが過剰に反応することで起こる病気です。つまり、部屋をこまめに清掃(ダニ、カビ、花粉などを除去)することで、アトピー性皮膚炎の症状は減らせます。

花粉をこまめに除去しよう

花粉症の季節は、花粉の多そうな散歩コースを避けたり、散歩から帰ってきたらブラッシングして、犬の身体に付いた花粉を落としましょう。

乾燥がアトピーを悪化させる

犬の皮膚の乾燥を放置すると、皮膚の免疫力が低下するのでアトピーを発症しやすくなったり、アトピーが悪化する原因となります。

保湿すれば症状を減らせる

犬の皮膚を保湿することで、アトピーの発症を予防したり、症状を減らすことができます。保湿をするなら、必ず犬用の保湿剤を使いましょう。部屋に加湿器を設置するのも効果的です。

冬はとくに保湿を頑張ろう

空気が乾燥していると、犬の皮膚も乾燥してきます。皮膚の乾燥はアトピー症状が悪化する原因ですから、空気が乾燥する冬こそ、犬の皮膚の保湿をしっかり行いましょう。また、冬場の暖房器具(エアコンやホットカーペットなど)の使用は、部屋の空気を極度に乾燥させます。暖房器具を使うなら加湿器も一緒に使うなどして、対策しましょう。

食物アレルギーについて

症状

アレルゲンを含んだ食べ物(ドッグフードなど)を食べた直後に「かゆみ」が発生します。皮膚に出る症状はアトピー性皮膚炎と似ていますが、食物アレルギーの場合は背中にも痒みが出ます。また、食後に下痢や嘔吐を繰り返すこともあります。

対策

アレルギー症状の原因となっている食べ物(アレルゲン)を食べないようにすれば、アレルギー症状は出なくなります。なので、まずは愛犬にとってどの食べ物がアレルゲンとなるのか特定しましょう。

アレルゲンを特定するための検査方法はいくつかあります。すぐに病院に行くのがむずかしい場合は「アレルゲン検査キット」がオススメです。

また応急処置として、今食べているドッグフードを「新奇タンパク質」のドッグフードに変更しましょう。「新奇タンパク質」とは、「その犬にとって」まだ食べた事がないタンパク源(肉・魚・卵・乳製品)のことを指します。「その犬にとって」アレルゲンである可能性が高いもの(今まで食べていたもの)を取り除くことで、アレルギー症状を大幅に減らす効果が期待できます。

ノミアレルギーについて

症状

ノミアレルギーは「強いかゆみ」が特徴です。眠れないほどかゆがることもあります。腰から尾の付け根あたりに赤い発疹や蕁麻疹ができ、広い範囲で脱毛するときもあります。ノミの予防(ノミ駆除薬の投与)をしていない犬で、このような症状がある場合はノミアレルギーである可能性が高いです。

犬は「かゆみ」を我慢できないため、掻きむしったり口で噛んだりして皮膚を傷つけます。その傷口が細菌感染を起こすと、ただれたり化膿する場合もあります。

対策

たった1匹のノミも寄せ付けないことが大切

「ノミアレルギー性皮膚炎」とは、ノミの唾液が犬の皮膚に侵入すると発症します。たった1匹でもノミに刺されると発症するため、徹底した予防が大切です。

ノミ駆除薬の投与は定期的に行う

ノミ駆除薬を定期的に犬に投与することで、犬の身体に付いたノミの成虫を駆除し、ノミの卵や幼虫の発育も阻止します。

使い方は、ノミ駆除薬を犬の首に垂らすだけです。自宅でも、簡単で確実なノミ対策をすることが出来ます。

ノミ駆除薬「フロントライン」(5kg未満の犬用)を選ぶならこちら

ノミ駆除薬「フロントライン」(5kg~10kg未満の犬用)を選ぶならこちら

ノミ駆除薬「フロントライン」(10kg~15kg未満の犬用)を選ぶならこちら

ノミ駆除薬「フロントライン」(20kg~40kg未満の犬用)を選ぶならこちら

部屋を清潔に保とう

普段から部屋をこまめに掃除して、ノミが発生しない環境にすることも大切です。

散歩のあとは毎回ブラッシングしよう

公園や草むらにノミはいますから、犬の身体に付いてしまったノミを除去するために、散歩から帰ったらできるだけ早くブラッシングをしましょう。

シャンプーすればノミの卵まで洗い流せる

また定期的にシャンプーをすることで、犬の身体に付いてしまったノミの成虫・卵・幼虫を洗い流すことができます。

アレルゲンを特定しよう

アレルゲンを特定できれば、つらい症状を大幅に減らせる

愛犬にとってアレルギー症状の原因物質(アレルゲン)が何なのかを特定し、愛犬のまわりからアレルゲンを確実に取り除くことで、愛犬のアレルギー症状を大幅に減らしてあげることが可能となります。

自宅検査キット「アレ・ミッケ」が便利

犬の体毛(20本)を自宅から送るだけで、アレルゲンの特定が可能です。アレルゲンの検査結果は自宅に郵送で届きます。

動物病院でも検査できますが、何度も通院する必要があるので、忙しい人や通院が面倒な人には検査キットがオススメです。

検査キットでわかる項目は383品目

アレルギーの検査項目は「食物」「環境」「添加物」など全部で383品目もあります。品目ごとに、アレルギー症状の出やすさを3段階で評価してくれるので、愛犬がとくに気をつけたほうがいいものも知ることができ、便利ですよ。

原因不明のアレルギー症状から卒業しよう

検査キットで一回検査しておけば、もう原因不明のアレルギー症状で悩むこともありません。

アレルゲンを特定するための検査方法

- 自宅検査キットを使う(いちばん簡単)

- 除去食試験

- 食物負荷試験

1.自宅検査キットを使う(いちばん簡単)

2. 除去食試験

アレルギー反応を起こす可能性が低い原材料(新奇タンパク質など)のフードを3~6週間与え、下痢や皮膚のかゆみ等(アレルギー症状)が改善するかどうか?を確認し、食べても問題ないものを探し出す試験です。

この除去食試験は自宅でも行うことが出来ますが、フードを食べさせたあともしばらく犬を観察する必要があります。

3.食物負荷試験

(食物負荷試験をすると、アナフィラキシーなど過剰な免疫反応が生じる可能性があります。食物負荷試験は、必ず獣医師の指示のもとで行ってください。)

除去食試験によって食べられるものが見つかったら、今度は逆にアレルギーの原因となる原材料のもの(アレルゲン)を与えてみて、アレルギー症状が再発するかどうか?を確かめます。少し可哀想ですが、こうすることで食物アレルギーなのかどうかはっきり診断することができ、その後の対応の仕方も明確に決められます。

アレルギー対策用 ドッグフードの選び方

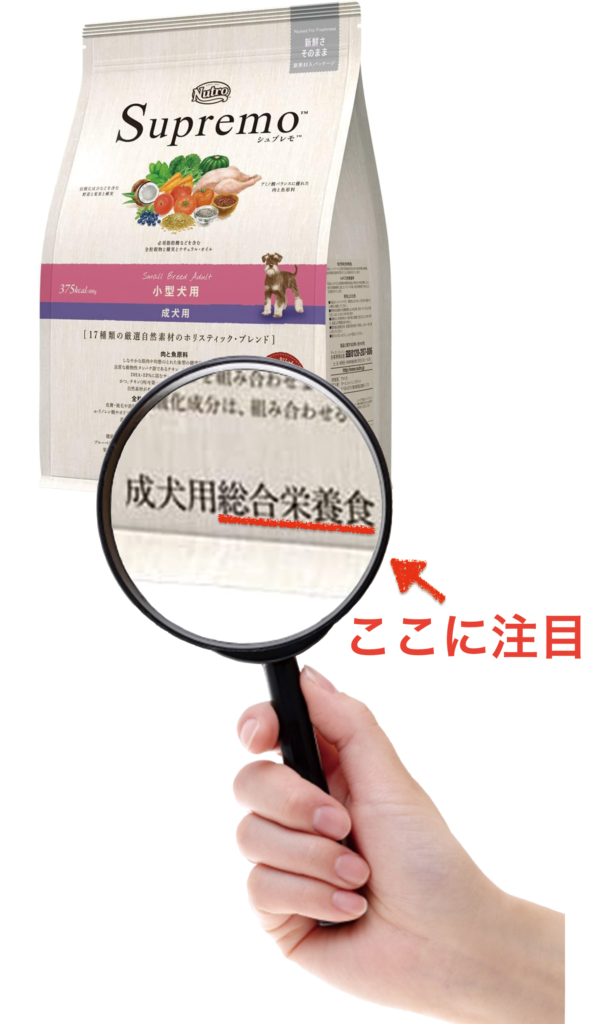

主食として与えるなら「総合栄養食」を選択しよう

アレルギー対策用として売られているドッグフードにはさまざまな種類のものがありますが、主食として与えるなら「総合栄養食」と記載されたものを選びましょう。

「総合栄養食」以外のもの、例えば「栄養補完食」「間食」「副食」などと記載されているものは、必要な栄養素がまかなえない可能性があるので注意しましょう。

アレルゲンとなりやすい原材料は避けよう

アレルゲンとなりやすい原材料は牛肉・とうもろこし・大豆・油脂などです。

アレルゲンとなりにくい原材料を選ぼう

アレルギーが起きにくい原材料は魚・鹿肉・ラム肉・馬肉などですが、アレルゲンとなりにくい原材料でもアレルギーを起こす可能性はあります。

ドッグフードを変更するときは注意が必要

ドッグフードを変更する際は、少量ずつ様子を見ながら与えましょう。ほかにも、おやつなど初めての食べものを与えるときは、アレルギー反応が出ないか様子を見ながら与えましょう。

「新奇タンパク質」はアレルゲンとなりにくい

新奇タンパク質とは、「その犬にとって」これまで食べたことがないタンパク質のことです。「新奇タンパク質」のドッグフードに切り替えてあげることで、食物アレルギーの症状を大幅に減らせる可能性があります。

原材料が具体的に表記されているドッグフードを選ぼう

原材料は、何の動物の肉なのか具体的に記載されているものを選びましょう。例えば、チキン生肉や乾燥サーモンなど、詳しい書き方であればあるほど、信用できるドッグフードだと言えます。

原材料があいまいに表記されているドッグフードは危険かも

アバウトに、肉副産物・家禽類・動物性油脂などと表記されているものは、あまり質の良い原材料でない可能性が高いです。アレルギーを起こす原因にもなりやすいので避けましょう。

タンパク源が単一のものだと、アレルゲンが特定しやすい

愛犬が食物アレルギーを持っているなら、タンパク源が単一のものを選びましょう。

タンパク源となる肉・魚が「ラム」だけ、や「サーモン」だけ、のように1種類しか使用されていないものを選びましょう。そうすれば、アレルギー症状が出たときにアレルゲンを特定しやすくなります。

逆に「ビーフ、チキン、ポーク」のように、複数の種類の肉が使われていると、アレルゲンが何なのか特定することが難しくなります。

不要な添加物が入っているものは避けよう

着色料、香料、甘味料など、添加物もアレルギーの原因となる可能性があるため、不要な添加物が入っていないドッグフードを選びましょう。

必要な添加物もある

添加物の中でも、酸化防止剤はドッグフードに含まれる油脂の酸化を防ぐために必要です。

アレルギーのリスクを下げるためには、天然由来成分の酸化防止剤を使ったドッグフードを選択しましょう。

天然由来成分の酸化防止剤とは、ミックストコフェロール(ビタミンE)やローズマリー抽出物などのハーブエキス等があります。

「ヒューマングレード」のドッグフードなら安心

ヒューマングレードとは、人間用の食品と同じレベルで品質が管理された原材料のことです。

ドッグフードにおけるヒューマングレードは「人間でも食べられる原材料で作られたドッグフード」のことを指し、人が食べても問題ない品質という意味で用いられています。

食べやすい「硬さ」のフードを選ぼう

ドッグフードは含まれる水分量によって「ドライ」「ウェット」「ソフトドライ」「セミモイスト」の4種類に分けられます。愛犬が食べやすいタイプを選択しましょう。

ドライタイプ

ドライタイプは、嚙む力の強い成犬や元気のある子におすすめです。硬さがあるので歯に汚れがつきにくく、あごの力を鍛られます。ドライタイプは含まれる水分量が少ないため、開封後でも長期保存ができるのがメリットです。開封後は出来るだけ空気を抜いて袋を閉じ、温度・湿度の低い場所で保管し使用期限を守って使い切りましょう。一方で、ドライタイプは嚙む力の弱い犬や元気のない犬にとっては食べにくいため、子犬やシニア犬に与える場合はお湯やミルクで十分にふやかしてから与えましょう。

ウェットタイプ

嚙む力の弱い子犬やシニア犬には、水分を多く含むウェットタイプがオススメです。水分を多く含み柔らかいため、嚙む力が弱くても食べやすく、消化もしやすい特徴があります。食事とともに自然と水分補給ができるので、あまり水を飲まない愛犬にもおすすめです。またウェットタイプはドライタイプと比べて匂いが強く、嗜好性が高いのが特徴です。ですのでドライの食いつきが悪くなったときに、ウェットをトッピングして食べさせるのも1つの方法です。ウェットタイプのデメリットは、水分が多く腐りやすいため長期保存ができない事です。開封後は冷蔵庫で保管し、24時間以内に使いきるようにしましょう。また水分を多く含むため歯に食べ残しがつきやすく、こまめな歯のお手入れが必要です。食後は歯磨きをしてあげましょう。

ソフトドライタイプ・セミモイストタイプ

犬を多頭飼いしている家庭で、年齢や噛む力の異なる犬が複数いる場合はソフトドライタイプ・セミモイストタイプが活躍します。水分含有量は多すぎず少なすぎず、ほどよい硬さの固形フードです。ドライとウェットの中間のような存在のため、犬の年齢を問わず与えやすいです。デメリットはウェットと同じく歯に食べ残しがつきやすく、こまめな歯のお手入れが必要なこと。開封後は乾燥しないよう袋を密閉して保管し、1週間程度で使い切りましょう。

人間の犬アレルギーと対策について

症状

軽度の場合は咳・鼻水・くしゃみなど、かぜや花粉症に似た症状を発症します。

症状が進行すると皮膚の湿疹やじんましんなどを発症し、目のかゆみ・目が腫れる・充血などもみられます。

重篤になると下痢や呼吸困難・めまい・嘔吐などの症状を発症し、日常生活に困難が生じます。

対策

すでに犬を飼っている場合は部屋をこまめに掃除し、アレルギー症状の原因の一つである「犬の毛」を家の中から徹底的に取り除きましょう。

掃除中は犬の毛が舞いやすく、毛を吸い込みやすいので、マスクを必ず着けましょう。

掃除機で吸えない犬の毛(空気中に浮遊している毛)は、空気清浄機に吸ってもらいましょう。

犬を定期的にシャンプーして、犬の抜け毛を洗い流しましょう。そうすれば、衣類に付着したり、部屋の床に落ちる毛を減らすことができるので、アレルギー症状を減らす効果が期待できます。